0. Un destino posible

En tiempos de redes sociales, un editorial termina siendo un punto de inflexión: la vida transcurre efímera y alocada en otro(s) lado(s). Siendo hoy el 10 de marzo de 2024, si tuviera que hacer un mensaje síntesis de estas re-flexiones para las compañeras/ camaradas que encontraré en un par de horas, diría que pasado, presente y futuro son el espacio-tiempo, único, donde nos encontramos con las demás.

Dicho de otra forma, cargamos hoy nuestra historia completa (vivida o inventada), al igual que nuestros sueños improbables de un futuro inalcanzable y la modorra de la siestita que nos debemos, ahora. La interpretación de que somos muñecas rusas Mamushkas siempre fue para mí un claro en el bosque de mis ideas, donde no existe un gradiente posible/imposible, depende de la hora del día, de la ingesta de alimentos presente en el torrente sanguíneo. No somos alguien esencial, sino la suma de todas las fotos en nuestra retina e hipocampo, en transformación permanente, inatrapable. ¿Inquietante o tranquilizante? Podemos elegir: a mí verme como la suma de lo que fui (lo que hice) y lo que haré me abre mundos. Me gustaría que así fuera para quiénes lean este texto y viajen en los recorridos aquí insinuados. Aquí estamos, alfa y ómega, mirando ese pequeño siglo de cuatro años: ¿dónde estábamos en 2020 y dónde estamos hoy?

Lo que sigue intenta ser una reconstrucción histórica parcial pero auténtica, basada en hechos, testimoniada en imágenes recientes, para mantener el registro de una historia muchas veces, incomprensiblemente negada, otras tantas ocultada. Por eso, insistimos en rescatarla y darle la coherencia que a veces no se ve.

1. «Todo lo dicho, lo dice un observador», ya decía Don Humberto Maturana. Dicho así parece una obviedad, pero apenas un poco ampliado deja de serlo: da cuenta del confort o disconfort que padece nuestro cuerpo cuando queremos explicar hacia dónde vamos y por qué/cómo elegimos este u otro camino.

Un poco de historia antigua (que puede ser salteada) ayuda a comprender desde qué lugar habla quién habla, a la vez que nos habilita a hacernos nuevas preguntas, si estamos abiertas a escuchar otras voces. Mi madre, que cumpliría 100 años hoy, fue la artista-estrella de un circo familiar en Brasil, entre los años 1920 – 1950, donde nadie iba a la escuela por mucho tiempo porque vivían viajando, me ha nombrado Heloisa Helena por una actriz admirada de la época. Probablemente, sin saber que juntaba a dos mujeres que hicieron mucho lío, en la Historia contada y en la Historia inventada. Para acompañarlas, Primavera fue un apellido del linaje materno de mi padre, médico de pobres que traía gallinas vivas a la casa, como pago a sus consultas, adoptado para reemplazar al original alemán que era difícil de escribir según el anotador del Registro Civil. O sea, mi camino de «desobediencia» a las tradiciones, a la propiedad privada y el amor al trueque vienen sobredeterminado de origen.

Aunque a veces me lo preguntan, por mi acento raro, no creo que tenga sentido decir de qué país «soy». Pese a que «Peronismo y Cambio Social» fue como se llamó la heterodoxa disertación que osciló entre la nota más alta y el rechazo absoluto por haber sido escrita en castellano, aún así ésta me regaló el título de Maestra en Ciencia, M.Sc. de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, que me apoyó desde entonces en mi nueva actividad profesional. Para algunos dejé de ser la bióloga de origen y me transformé en socióloga, antropóloga y hasta economista, tal la necesidad de encontrar etiquetas para comprender el mundo que nos rodea. Luego de una breve estancia en Brasil y México, entre 1981-83, viene el regreso a Argentina con ese nuevo perfil desarrollado a tres puntas: entre el teatro de origen como forma emocional de comunicar, la consultoría a empresas y organizaciones internacionales para lograr la autonomía económica que mi madre creía no haber alcanzado y la docencia en Trabajo Social y Administración Pública, para devolver a la sociedad el regalo de la educación pública. Todo eso de alguna forma probando siempre nuevas formas de construir justicia y distribución de la riqueza. Años más tarde, se volvió a reproducir la encrucijada entre el reconocimiento máximo y el rechazo casi absoluto en mi concurso para Profesora Titular de una universidad pública: el pecado de introducir demasiados autores «fuera del campo», como Humberto Maturana, Francisco Varela y Fernando Flores, me alejaba una vez más de lo políticamente correcto… en la tribu de Trabajo Social.

Parece ser, entonces, que la desobediencia y la obstinación en molestar al establishment han sido una constante en mi relación con lo legal establecido y lo que está cambiando. La eterna díada castoriadiana de las instituciones, que navegan siempre entre lo instituido y lo instituyente. En otras palabras, mi derrotero ha sido por demasiadas décadas el de dudar e intentar cambiar interpretaciones vigentes. Molestadora serial soy, según algunas alumnas.

Pero ese molestar conservó casi siempre un destino a la vez incierto y seguro: ir siempre más allá, aportar nuevas miradas, seguir siendo leal a la vocación científica, a la vez que al compromiso con el cambio en tiempo real. No optar por uno de ellos, sino convivir en paz con esa tensión permanente.

Lo que creo han sido constantes fueron los valores y el rumbo: la búsqueda permanente de promover justicia y equidad, de ambiciosamente «des-torcer la historia» (como le dijo alguna vez Fidel al Che) que construye y legitima a los seres humanos a partir de sus cunas de origen; y perseguir la innovación permanente, sin miedo, como compañía para alcanzarlas. Me gustaría que no tomen esas palabras como autoreferenciada biografía express, sino como la idea-fuerza que justifica las reflexiones que siguen: el cambio con destino exige apertura y ejercitación permanentes.

Cuanto más lo hacemos, más fácil resulta. Y viceversa: si no ejercitamos cada día ese músculo de «molestarme para cambiar», difícilmente logremos un objetivo importante, para nosotras mismas.

Algo he aprendido en esa caminada: el cambio siempre empieza en mi cuerpo. Y a veces duele.

Eso explica cómo llego casi inevitablemente al club del trueque en los años ’90 y a moneda Par en 2017, buscando caminos para construir justicia: social, ambiental, de género, étnica y de edades. Para emprender esta cruzada, que dura ya más de veintisiete años, me propuse cambiar radicalmente mi propia mirada acerca del fetiche mayor de nuestra cultura: el dinero. Dejar de creer que es un inmutable cuerpo celeste, fuera de nuestra posibilidad de cambio, y asumir nuestra responsabilidad de cambiar esa tardía creación humana. Un dato anecdótico no menor: el primer club del trueque que dio origen a redes globales en varias regiones del planeta nació en Bernal, provincia de Buenos Aires, 1996, con un grupo de 23 personas y alcanzó a 6 millones de cuerpos en menos de cinco años. Guarismos jamás igualados en la Historia. De ahí mi obstinación en la empresa. En otras secciones de este blog podrán encontrar materiales de esa trayectoria de RedLASES. Voy ganando algunas batallas, pero la lucha continúa, es decir, sigo siendo una impertérrita molestadora serial. Por ello, haré un esfuerzo para que el relato anterior deje de ser una simple referencia autobiográfica y ocupe el lugar de deconstrucción / reconstrucción epistemológica pretendido: ¿desde dónde pienso como pienso, creo lo que creo y hago lo que hago? ¿Cuánto puedo reordenar las cartas? Y al menos moleste un poco. Ustedes dirán.

2. Moneda Par, pandemia y algunas conquistas oportunas

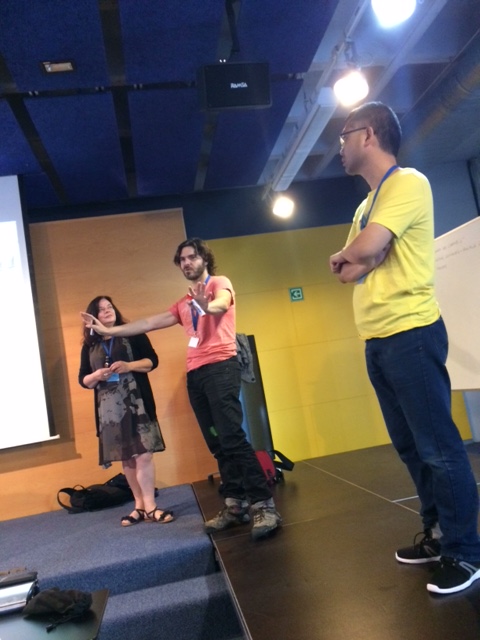

Aunque en general las fotos suelen suprimir el año, la ciudad y el país, la imagen arriba es del año 2018, en Buenos Aires, Argentina. Poco antes, 2017, Moneda Par había aparecido como producto del encuentro de varias instituciones e iniciativas argentinas, entre las cuales se encuentran el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, el Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, Mutual Conexión, una mutual de servicios de comunicación nunca utilizados, además de un grupo de desarrolladores informáticos, animados por la inteligencia, el humanismo y compromiso de Mario Cafiero, ingeniero y ex-diputado nacional, cuyo trabajo de toda la vida giró alrededor de la lucha por la justicia social, alineada a una corriente política que él denominó anarcoperonismo. Moneda Par, su última iniciativa, definida por él como utopía práctica, se remonta a 2016.

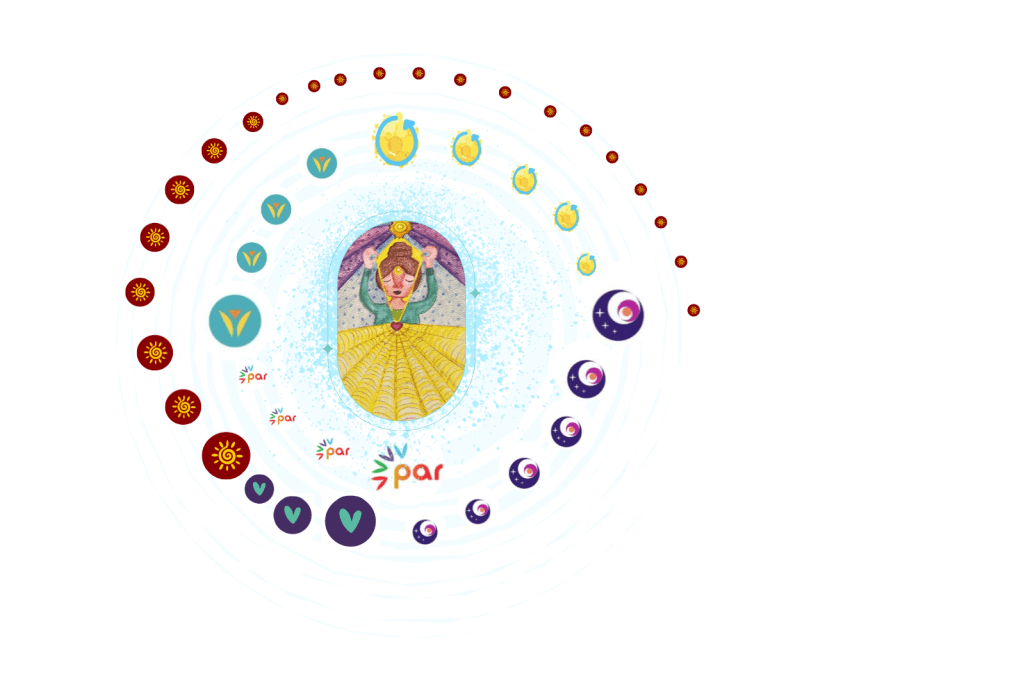

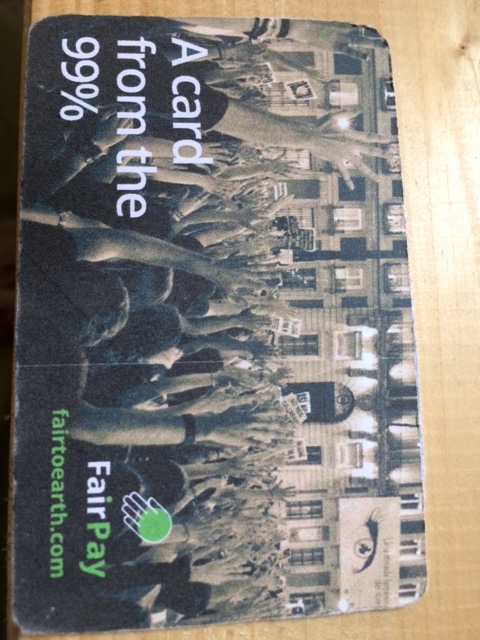

Recomiendo visitar su revelador sitio web mariocafiero.com.ar para comprender la coherencia de su accionar y el contexto de aparición de esa moneda alternativa, que él denominó moneda social. En enero de 2017 se lanzó oficialmente Moneda Par, operada desde una billetera digital blockchain, que le daba la seguridad operativa que el trueque de los ’90 no tuvo y que provocó su derrumbe en la crisis del 2001, cuando más se lo necesitó. Legalmente, podemos utilizar Moneda Par porque no es una moneda en sentido estricto: es un simple instrumento de intercambio entre privados, de uso voluntario, sin interés bancario, no aceptado en espacios donde la moneda oficial es de uso obligatorio. Para que sea aceptada es importante que un grupo de personas se ocupen de su gestión y se comprometan con los valores del proyecto de construcción de la Comunidad Par: transparencia, equidad y gestión democrática participativa. El respaldo de Moneda Par tiene (¿tuvo hasta hace poco?) también un triple sostén: la confiabilidad del sistema de cuentas dado por la billetera de Moneda Par, el compromiso de un grupo promotor que anima cada pequeña comunidad autónoma denominada nodo y el funcionamiento asambleario en las tomas de decisión, que caracteriza las organizaciones democráticas participativas, formales o no.

Es importante comprender que no existe un «banco central» de Moneda Par. Sí, existe una «billetera central» de funcionamiento transparente y auditable, que otorga avales a Grupos Promotores con la capacidad de proveer «créditos mutuos» a los participantes de un nuevo nodo, previa capacitación ofrecida por el equipo de capacitación de la Comunidad Par, electo en asamblea. En 2018, ese crédito mutuo era de 300 Pares por persona (equivalentes a 300 pesos argentinos, 20US$, curiosamente equivalente al del primer club de trueque). Luego se incrementaron a 1.000, 2.500, 5.000 y 10.000 Pares. Para pequeñas empresas se previó otorgar descubiertos de 30.000 pares (200 US$), pero éstos nunca llegaron a utilizarse, salvo en algunas iniciativas que se discontinuaron por no funcionar como esperado. Esos «descubiertos«, técnicamente denominados créditos mutuos, equivalen a una «tarjeta de crédito que no debe pagarse«, puesto que son las que crean la «masa monetaria» en circulación, que le da solvencia y potencia al sistema.

Todas las operaciones de emisión y distribución de las unidades Par son incorruptibles (no reversibles, no modificables) y son – potencialmente – auditables por cualquiera en cualquier momento. Los estatutos fundacionales de Moneda Par están alineados con los principios del mutualismo y la economía social solidaria: gestión democrática, autonomía de los nodos, tomas de decisión asamblearia. Es trabajosa, lenta, no exenta de conflictos, pero éstas son, sin duda, las condiciones para trascender el uso de un instrumento de pago y buscar la construcción de una comunidad resiliente, sólida y autónoma.

Con frecuencia se ha planteado el parentesco entre las monedas de ese tipo y el bitcoin, como partes del universo blockchain. Lo que se desconoce es que la mayoría de éstas no representan más que el uso de nuevas tecnologías puestas a servicio de la especulación: hacer dinero descentralizado, no controlado… para ganar más dinero, o encubrir gestiones descentralizadas bajo el otorgamiento de contratos inteligentes, no comprensibles para sus adherentes.

Moneda Par no tuvo esa finalidad en su origen: su denominación Par ya representaba la propuesta de vinculación en paridad con la moneda argentina de curso legal: 1Par = 1 peso argentino. Si bien su desarrollo no es de software libre (dada su condición de origen en un grupo privado), la plataforma misma está actualmente en revisión y no se descartaba hasta hace reemplazarlo por otro, que cumpla mejor las demandas del actual proceso de crecimiento, como la plataforma de la moneda francesa G1 o el sistema Cyclos, desarrollado por la Fundación holandesa STRO y presente en muchas iniciativas y en alrededor de 200 bancos de tiempo en muchos países.

Si quisiéramos periodizar el crecimiento de la Comunidad Par – comunidad que usa creativamente Moneda Par para construir lazos sociales duraderos – podríamos sostener que la difusión del movimiento se hizo a partir de dos estrategias:

* Entre enero 2017 y mayo del 2020, se dieron charlas de sensibilización en distintos tipos de organización / institución (Universidades, Cooperativas, Municipalidades, ONGs, asociaciones civiles, etc).

De esa etapa quedan escasos nodos en funcionamiento, quizás el de La Plata y el de Boedo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los cuales quedan pocos testimonios, puesto que en septiembre de 2023 la página web monedapar.com.ar simplemente desapareció, como también fueron silenciados los chats donde se gestionaban distintos aspectos de la gobernanza de la Comunidad Par, donde se realizaba el monitoreo semanal de los grupos miembros del conjunto de nodos. En un país donde «desaparecer» tiene connotaciones tan dolorosas, nos queda la perplejidad y la ignorancia acerca de las razones de tal «silenciamiento» forzoso, además de la reciente amenaza de incurrir en delito (?) perseguido por ley (?) por el simple uso de expresiones como Moneda Par y Comunidad Par, según comunicado enviado a varias compañeras.

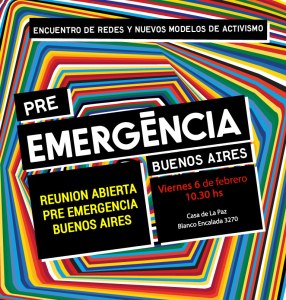

** A partir de mayo 2020 hasta el presente, empezó la puesta en marcha de un programa oficial de capacitación de Moneda Par, inspirado en la actividad previa de la RedLASES, cuya creación animamos en 1999, para difundir la experiencia de los clubes de trueque en América Latina y Europa. Una adaptación de ese programa fue diseñada para Moneda Par, aprobada en asamblea ordinaria y se empezó a dictar en mayo de 2020, en simultáneo para el primer Nodo Rosario, cuando la pandemia nos enfrentó al dilema de parar completamente el funcionamiento de las ferias presenciales o reinventar una forma de seguir adelante.

Estando nosotras radicadas en Suiza, el programa se lanzó simultáneamente en la ciudad de Rosario (Argentina) y en Quito (Ecuador), dada la necesidad de uso de videoconferencias por el confinamiento generalizado. Gracias a la dinámica de las redes sociales y nuestra inserción en el universo de las economías transformadoras, se produjo un efecto de «contagio expansivo» que provocó la reinvención del programa: el mentado desafío de transformar crisis en oportunidad!

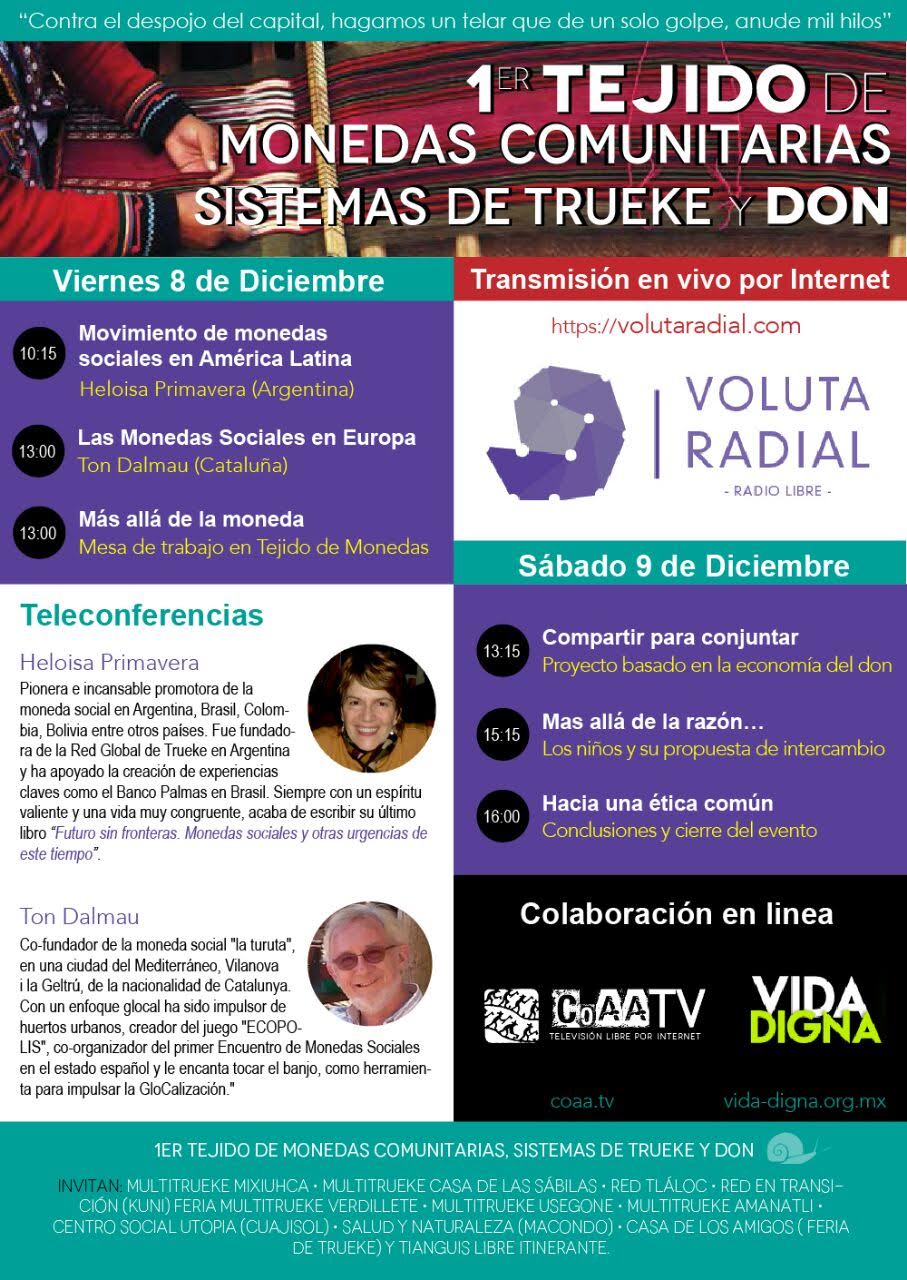

A partir de entonces, el programa se replicó en más de 30 oportunidades, en Argentina, Ecuador, Uruguay, Chile y Colombia y se crearon nuevas monedas sociales «hermanas de la pandemia»: el muyu en Ecuador, el trueque con sol en Uruguay, el pétalo en Chile y la luna en Colombia. Una docena de nuevos nodos Par se crearon en varias regiones de Argentina: Rosario, Tucumán, Posadas, Junín, Lomas de Zamora, Villa Gesell, Córdoba Capital, Alto Valle Neuquén, Río Ceballos, Villa Elisa, Agua de Oro, Saldán, Altas Cumbres, Alta Gracia, Tanti, Salsipuedes, Unquillo… Buena parte de los resultados de este proceso están en el Canal YouTube de la RedLASES (bit.ly/REDLASES) y también en el sitio web redlases.org En ese mismo periodo se intensificaron los contactos con iniciativas regionales e internacionales como son la Campaña por un Curriculum Global de la Economía Social y Solidaria y la Universidad del Buen Vivir, para la cual hemos grabado la primera Aula Viva que da cuenta de los fundamentos teóricos y los instrumentos del Programa común a las seis monedas sociales actuales: par, muyu, trueque con sol, luna y, más recientemente, sonqo y el resucitado sol de Argentina.

A su vez, el espacio de difusión e intercambio durante el proceso de crecimiento de los nodos Par y sus hermanas latinoamericanas se consolidó en numerosos chats en WhatsApp y Telegram, en particular en uno de Coordinación de Nodos a nivel nacional, donde se siguieron compartiendo innovaciones y desafíos del conjunto de nodos: son las «ferias» de logros y desafíos.

Desde hace casi cuatro años, venimos realizando encuentros virtuales semanales, alternando moneda Par y las monedas hermanas. Más recientemente se creó el Colectivo Abya Yala entre las 4 monedas, que ha motorizado intensamente la creatividad y sinergia entre las experiencias de los 4 países. Estimamos en unas 5.000-10.000 mínimo las personas directamente afectadas por la práctica de las ferias, que lleva su impacto total (familiares y círculos cercanos) a unas 40.000 personas como mínimo. A pura autogestión. Retribuyendo, siempre que posible, todo trabajo de ese sostén en moneda social.

Recientemente, integrantes del Colectivo Abya Yala de Monedas Sociales y Economías Transformadoras ha sido seleccionado por la iniciativa Premio Generosas 2023, entre las 15 de 98 presentadas y ha sido parte de una publicación sobre el tema en www.ellasfilantropia.org/ Podemos decir que vamos por buen camino, reinventándonos y creando sinergia entre monedas sociales y más allá, en el campo de las economías transformadoras…

3. Interrumpido el romance de barrio: ¿Cisne negro, Covid tardío o simple amnesia histórica?

Si pasamos ahora a los bastidores de la construcción de la Comunidad Par, donde se enlazan los procesos de organización y monitoreo de los nodos territoriales existentes, es interesante observar un movimiento que tuvo origen en abril del año 2023 para recuperar la información estadística periódica del conjunto de nodos. En estos pocos más de siete años, la gobernanza de Moneda Par tuvo varios modelos de gestión, que intentaron preservar el sentido de construcción democrática participativa en que nació: hubo una primera etapa organizativa de búsqueda de consensos constructivos, abiertos; la primera asamblea ordinaria logró avanzar en equipos de trabajo para-autónomos, alrededor de las funciones de coordinación, secretaría, comunicación, relaciones institucionales, economía y capacitación, pero el modelo no se sostuvo. Un simple indicador de horas/persona dedicadas efectivamente al proyecto ayuda a comprender posibles razones de tales resultados: demasiada distancia entre el creer / pensar y el hacer y olvidarnos de hacer un monitoreo permanente y propuestas de remediación. Las explicaciones abundan y no nos interesa enunciar aquí la multiplicidad de ellas, porque parten de la lógica tradicional de resignación a los «tiempos» de los procesos sociales o a la búsqueda de «culpables» que eximan nuestras responsabilidades, partes del paradigma de la escasez, en la que vive el sistema monetario del cual (sostenemos) queremos salir!

Leales al paradigma de la abundancia, hemos preferido compartir algunos indicadores del abordaje de la complejidad propuesto por Kevin Kelly – molestador serial del gran país del Norte – que sostiene que la naturaleza tiene leyes de lo viviente que se encuentran manifestadas desde la colmena de abejas hasta la economía globalizada de Nike/Adidas/Uniqlo. Con ellas, estamos aprendiendo a comprender y diseñar nuevos nodos de monedas sociales que aspiren a crear lazos sociales resilientes con un nuevo tipo de dinero; a crear nuevas comunidades democráticas, antes que nuevos mercados sin dinero.

Para seguir explicando nuestro camino de análisis y diseño, ahí va un bosquejo de esas 9 leyes de Dios – el único que con nada hizo todo – que sostienen que incubar lo viviente evolutivo conlleva la complejidad de:

1. Ser distribuido. Dejar que proliferen múltiples formas de estructutas territoriales, los nodos, con autonomía y respeto a los valores básicos del proyecto (transparencia, equidad y participación), garantizados a la vez por la billetera y por la gobernanza compartida a nivel nacional.

2. Controlar desde abajo. Permitir que cada nodo/grupo ejerza sus estrategias de crecimiento con autonomía y resultados compartidos, para inspirar a los demás.

3. Sembrar retornos crecientes. Promover la reiteración de aquellos conceptos o prácticas que se muestren innovadores, como el uso del PID (producto interno dulce), el DELIBERA o el pina karri.

4. Crecer por partes. Promover pequeños cambios que estén al alcance y gusto de las participantes y huir de los megaemprendimientos o planes estratégicos globales «ideales», que no tengan recursos para ser llevados a cabo.

5. Maximizar las innovaciones marginales. Si algo fue apropiado por un grupo, explorarlo como motor de cohesión grupal, aunque parezcan irrelevantes: una canción sorpresa, un juego, un sorteo… Ojalá conociéramos caminos seguros de cambio de paradigma de la escasez en abundancia.

6. Honrar los errores. Si hay resultados no deseados o claramente equivocados, no temerle a su explicitación y corrección entre todas! Nada paga más que la transparencia..,

7. Perseguir metas múltiples, no óptimas. Aprender a escuchar las necesidades de las personas y del colectivo, arriesgando a caminar en la búsqueda de distintos logros posibles HOY, antes que «sueños imposibles» dentro de un tiempo indeterminado… Combinar lo posible inspirador con lo «imposible para algunos» afectados de miopía existencial.

8. Buscar el desequilibrio persistente. No temerle a los resultados parciales, a veces desestimulantes, sino seguir en la búsqueda distintas estrategias de innovación, cuando las anteriores dejan de funcionar: entrenarse en romper moldes, no en sacralizarlos…

9. Aceptar que el cambio cambia. Cualesquiera sean los resultados, lo que funciona hoy puede dejar de funcionar mañana y eso no es más que la manifestación de la vida misma en evolución. Que no nos guste, debería dejar de ser un problema y podría transformarse en desafíos que nos enseñan a crecer! Como nos piden los tiempos que corren. Y cómo. Las interesadas pueden pedirme el texto del capitulo de Kevin Kelly sobre las leyes de la complejidad en castellano, enviando su mail en la parte de comentarios abajo.

Con ellas, especialmente las 6 y 7, nos hemos propuesto ensayar una nueva billetera para moneda par y sus hermanas, teniendo en cuenta los excesivos costos (ecológicos y financieros) de la manutención de la blockchain, frente a opciones casi gratuitas. Así fue como desde la plataforma Cyclos anteriormente mencionada nació la moneda Sonqo (corazón en quechua) y la Comunidad Sonqo rumi (corazón firme) que decidió barajar y dar de nuevo en el diseño y gestión de una moneda social democrática y efectivamente transparente, es decir, transparente para todas. Hemos creado una nueva moneda social radicalmente democrática y de costo casi cero! Pero que será financiada por los mismos usuarios, en la transparencia que corresponde a la gestión democrática. Nada más que eso. Tampoco menos.

Estábamos en esa aventura creativa, cuando del mundo del mutualismo emerge una contradicción poco probable en él: atisbos crecientes de leyes o pautas de las organizaciones jerárquicas, en franca oposición a nuestras 9 leyes de la complejidad; vuelta al control centralizado, extinción de la autonomía de los nodos, asambleas anuales en vez de semanales cuando necesarias, transformación de los espacios de comunicación en espacios de una sola vía, es decir, de acallar todas las voces de la periferia que utilizaban la comunicación abierta para sus ferias simbólicas de logros y desafíos, y – cual cisne negro – replegar el espacio mutual hacia el feudalismo organizacional… Una sola voz parece ser el mandato del nuevo modelo de autogestión. Tal vez se deba a efectos tardios del Covid-19? ¿Violencia de género? ¿Violencia política de género? Micropatriarcados mal disimulados? ¿O simple amnesia histórica? Nos trajo de vuelta la interpretación junguiana del dipolo del amor: ¡su opuesto no es el odio, sino el miedo! ¿ Miedo a…?

Para una sorpresa que nos parecía inconcebible e inexplicable, como veníamos del largo entrenamiento en detectar paradigma de la escasez donde proponíamos abundancia, fuimos capaces de no paralizarnos, sino expandirnos y volvimos a las 3 ideas-fuerza del programa de capacitación:

1. La naturaleza es abundante, aunque el paradigma vigente insiste en mostrarla escasa. Podemos coexistir en la diferencia.

2. Somos siempre responsables de nuestra parte y del todo, aunque el paradigma vigente pretende circunscribirnos en el pequeño mundo del género, profesión, etnia, edad, etc.

3. El poder es un juego permanente, inevitable, necesario y creativo, que podemos cambiar en nuestras prácticas sociales y erradicar la guerra donde queremos paz. Ser como la naturaleza, que se nutre de la diversidad. Hemos decidido jugar «otro» juego del poder: el poder de hacer, de crear colectivamente, de respetarnos en las diferencias, el poder de la abundancia.

Si la experiencia le puede servir a otras: «En buena hora!» En el camino, hemos incorporado nuevas epistemologías, nuevos marcos teóricos y nuevos instrumentos para analizar lo que no comprendemos en lo que ya existe (como mutuales sin mutualismo), pero sobre todo… para diseñar lo que falta! La visita a bit.ly/REDLASES, el canal YouTube de RedLASES, muestra la riqueza de nuestro recorrido.

A mediados de septiembre de 2023, mientras un grupo de integrantes de los nodos Boedo, Gesell, Rosario, Tucumán, Córdoba Capital, Río Ceballos, Alta Gracia, Altas Cumbres, entre otros, trabajaba intensa y abiertamente en la búsqueda de una nueva plataforma para reemplazar la obsoleta plataforma blockchain fuimos atravesados por una sucesión de hechos significativos:

- La aplicación de Moneda Par desapareció bruscamente de la Playstore, no hubo explicaciones ni tentativa de reparación y, a partir de ahí, debió accesarse a través de enlaces cambiantes, en franca oposición al «dominio público» inicial;

- No se cumplió ninguna de las promesas de actualización y mejoría prometidas en enero de 2021 y aprobadas en asamblea;

- Se negó reiteradamente a informar a los miembros de la Comunidad Par los costos de su desarrollo y manutención de la plataforma, sin posibilidad de acceso a la información del proceso de mutualización;

- Se promovió el cierre abrupto de los chats de la comunidad Par, que la mantenían viva y en congruencia con la gobernanza democrática que había funcionado hasta entonces.

- Sobrevino la perplejidad de que, en acciones aisladas pero crecientes, el futuro se dirimía en Mutual Par o nada! Como si ése hubiese sido un acuerdo previamente consensuado; como si el Consejo Directivo de una asociación mutual que no termina de emerger, con varios miembros de su composición original renunciantes por diferencias insalvables con el «estilo de gestión» (Vaya eufemismo!); que no tiene más que una dirección gmail gratuita (mutuapar@gmail.com); con avances demenciales como hacer desaparecer en el éter la página web fundacional monedapar.com.ar, como si la Historia no estuviera escrita a fuego en incontables horas de prácticas en las ferias, pero muchísimas más en el diseño y búsqueda de propuestas para la Comunidad Par como utopía práctica soñada por su creador Mario Cafiero;

- La lista de atropellos institucionales es larga: se pretendió prohibir a los «disidentes» el uso de las expresiones «moneda Par» y «comunidad Par», bajo apercibimiento legal…;

- y finalmente, en los primeros días de marzo, sin que mediara aviso previo, se ha bloqueado el uso de las billeteras a los miembros que se mostraron contrarios a la mutualización obligatoria. Y los mentados derechos adquiridos? ¿¿¿¿ Y los saldos en las billeteras, producto del trabajo genuino de sus miembros militantes inclaudicables????

En ese mismo período, se intensificaron los contactos con iniciativas regionales e internacionales como son la Campaña por un Curriculum Global de la Economía Social y Solidaria y la Universidad del Buen Vivir, para la cual hemos grabado la primera Aula Viva que da cuenta de los fundamentos teóricos y los instrumentos del Programa común a las seis monedas sociales actuales: par, muyu, trueque con sol, luna, sonqo y sol, que comparten un mismo programa de capacitación en monedas sociales democráticas con foco en la construcción de comunidad.

Por otro lado, atendiendo al cambio de contexto en Argentina, hemos retomado en las capacitaciones de monedas sociales el mecanismo del ECOBANCO, promoviendo el uso de billetes de papel que cada Comunidad, a propuesta de su grupo promotor, elige para mostrar en las primeras ferias que existe un dinero alternativo, de uso privado, autogestionado, que puede dar alguna respuesta a muchas carencias del «otro» dinero, escaso y caro!

¿VOLVEMOS A LOS CRÉDITOS DEL SIGLO PASADO?

Sí, porque, cuando necesario, utilizamos los papelitos de producción casera, a medida y gusto de cada protonodo!

No, porque hoy éstos son creados y autogestionados por quiénes lo usan! No hay dueños, ni bancos centrales ni grupejos conductores: sólo se busca transparencia, equidad, participación y… libre creatividad!

Pidiéndole permiso a la página web de Mario Cafiero, que sigue siendo nuestro inspirador, tomamos las palabras de Eduardo Galeano, porque estamos seguras de que:

«Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende».

¡Y – POR SUPUESTO – QUE SOMOS DE LOS FUEGOS GRANDES!

8. Ya se dieron cuenta? Lo malísimo es sólo un truco para empujarnos a ir por mucho más (aunque nunca por todo, ya lo conocemos!) puesto que si dolió es sólo porque nos importa…

8. Ya se dieron cuenta? Lo malísimo es sólo un truco para empujarnos a ir por mucho más (aunque nunca por todo, ya lo conocemos!) puesto que si dolió es sólo porque nos importa…